<参考>

ストーリー:ケーブルテレビ会社の経営者マックス(ジェームス・ウッズ)はセックスと暴力の過激コンテンツを探すなかでドキュメンタリックな暴力映像『ヴィデオドローム』にであう。映像は視聴者の脳に影響を与える力を持っていた。パーソナリティーのニッキ(デボラ・ハリー)も出演するために去る。映像と人体の拡張だと語る教授とその娘、映像の制作者だと名乗る男との出会いを経て、ヴィデオドロームにはまっていくマックス。幻覚とリアルが渾然一体となった日常になっていく....

デヴィッド・クローネンバーグ監督、1982年公開。アイコニックな〈脳味噌ぽーん〉超能力バトルムービー『スキャナーズ』の翌年だ。監督の初期代表作の1つで、イマジネーションが自分を侵食してくるクローネンバーグならではのモチーフと渾然一体となって、こちらも実写特殊効果の人体変容シーンが楽しめる。本作の特殊メイクは巨匠リック・ベイカーだ。

ところで、古い名作を見返すときの味わいは2種類ある気がする。1つはタイムレスな古典として当時の世界観込みで楽しめる作品。200年前の絵画を見るとき、古都を旅行するときと一緒で、完結した世界のある異文化との出会いともいえる。もう1つは時代を、あるいは後の流れを作ったマイルストーン的な作品。こっちは時々微妙だ。その作品の影響を受けた洗練された表現がいま当たり前に見られたりする。現在と地続きなのだ。僕たちは少々チープだったり荒削りだったり古臭く見えたりする映像を「こんな歴史的な価値が」と補完しながら楽しむ。『2001年宇宙の旅』がはるかにそびえる名作なのはその両方の価値を備えているからだ。

本作はどちらかに分けるなら後者だ。『スキャナーズ』が例えばアニメの古典である『アキラ』に繋がったみたいに、本作の、人体とメカの有機的な侵襲的な融合のイメージは、例えば塚本晋也が(かれもけっこう世界中の作家のアイドルだ)『鉄男』を制作するときの直接のインスピレーションになった。TVの映像が、物体性を、それどころか身体性を持つイメージも相当にあたらしい。だけど、作り手たちのぶっ飛んだインスピレーションが1980年代前半の映像技術の限界にしばられるのは、どうにも仕方のないことだ。

(c)Universal Pictures via MOMA

本作の立ち位置はなんだか『ゼイリブ』(1988)に近く見える。メディアによる人間の無意識の支配。インターネット前だから主役はTVだ。『ゼイリブ』が『メディアセックス』を下敷きにしているのと同じように本作は監督と同じカナダの思想家マーシャル・マクルーハンのメディア論を発想のベースにしている。

主人公たちの精神(と脳)を支配し、人格を変えてしまう魔術的な映像は、見るからにアンダーグラウンドで撮影された、画質が低い拷問と殺人の記録映像だ。ローファイな映像の中のショッキングなシーン。見る側は、欠けたピースを補完するみたいに、情報量が少ない粗い映像から出来事を読み取る。本作以降も記録映像もの、ファウンド・フッテージものに受け継がれている感覚じゃないだろうか。

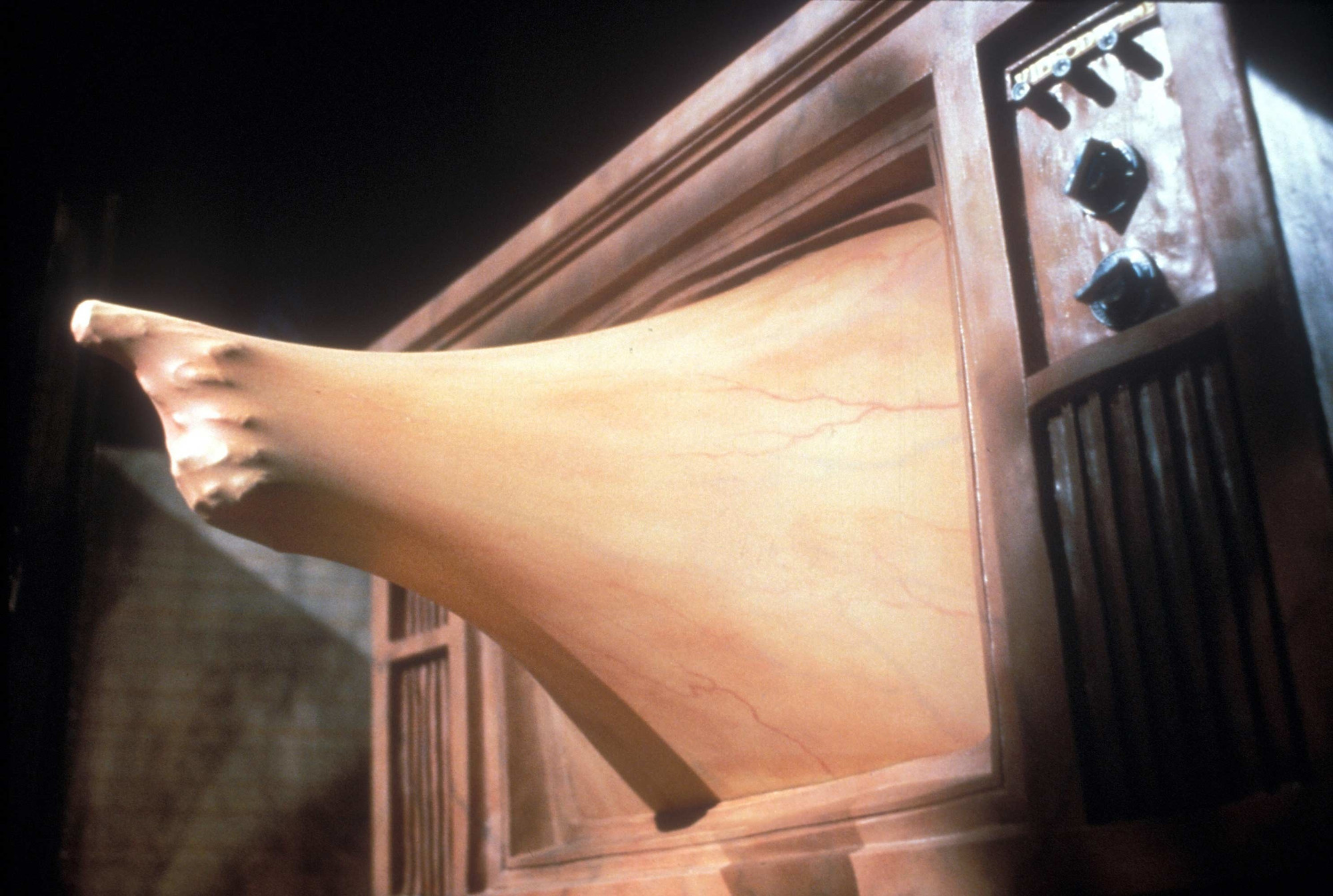

本作がその後も色々生み出されただろう「魔術的映像」ものと決定的に違うのは、その影響も、それどころか無機質なはずの映像の側も、ぬめぬめとした有機的な肉体描写を通じて描かれるところだ。幻覚にとりつかれた主人公の前で、ビデオカセットもTV受像機も体の一部のように膨らんだり脈動したりし始める。そして主人公の体には....そのイメージはのちの『裸のランチ』最新作『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』で再現される。

本作のテーマは予言的だとよく言われる。主人公が耽溺するビデオ映像は今ではネットに流通するコンテンツに置き換えられる。2024年初頭の今、ガザ地区の市民たちの正視できない映像が欧米系ニュースサイトを飛び交っているのは容易に想像できるし、暴力的映像じゃないけれど、日常的に繰り返して見てしまうポルノ映像によるいわゆる「ポルノ脳」もなんだか近い話だ。

ただ、たいていの表現者はメディアの支配を受けた人間を描くのに粘液っぽい描写はあまり使わない。監督の一貫した興味とモチーフはメディアそのものというより、テクノロジーに不可分になってしまった人間の肉体がどれだけえぐく性的メタファーたっぷりに変容するか、という1点だろう。