<公式> 本公式が消えてこれが残った・・・

ストーリー:サミー・フェイブルマンはエンジニアの父とアーチスト気質の母と、3人の妹と暮らす。初めて見た映画『地上最大のショウ』の列車激突シーンに魅せられた少年は8mmでオリジナル映像を撮りはじめる。高校生になったサミーは同級生たちとエンタメ作品を撮るようになっていた。ある夏、サミーは家族と父の友人とのキャンプ風景をカメラに収める。しかし編集したフィルムには口に出せない家族の秘密が写っていた....

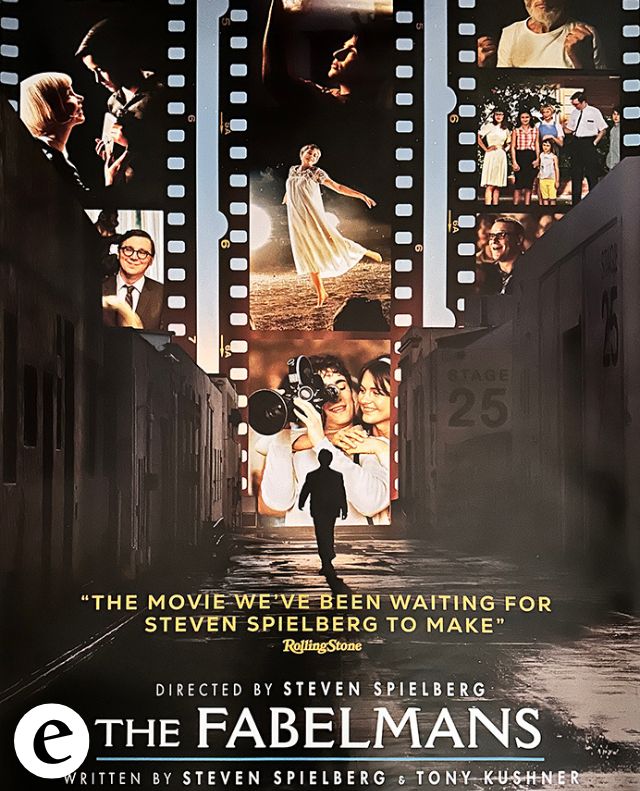

公開から半年たって公式サイトも消えて...いまさらながら配信で見た『フェイブルマンズ』。よく言われるように、ここ数年監督たちの自叙伝的映画は多い。本作はその中でも「映画作家としての自分』の見つめ方は群を抜いていた。スピルバーグの若い頃のエピソードはよく知られていて、本作のエピソードが実話なのは観客も承知のはずだけど、あえてノンフィクションの体にせず「フェイブルマン」という架空の一家にして、柔らかい映像で少し現実感をやわらげた。おかげで中心になる「映像作家になること」がまっすぐ入ってくる作りだ。

フェイブルマンという名字、実在するんだろうか。こんなサイトで検索してみると、ほんの少し記録があるみたいだ。とはいえ『ザ・ファブル』と同じFable(寓話、お伽噺)を込めた名前だから、「実話だと分かっていると思うけど、少し距離を置いて見てね」というようなことだろうか。ディティールも両親のビジュアルもかなり再現性は高いんだから。

お話はじつに見事に整理されていてするりと飲み込める。外形は少年の成長ストーリーであり、時間と共にいやおうなく変化する家族の物語だ。そこに映画人である自分の原型を作ったエピソードを入れていく。家族や学校生活のエモーショナルな出来事は、すべてが同時に映画の、映画作家の怖さを学んでいくステップにもなっている。辛い出来事も楽しい思い出もかれの作品として昇華するのだ。

そんな作りだから、周辺にいる登場人物はそれぞれに映画作家サミーを形成する役割を持っていて、民話とかに出てくる(あるいはRPGに出てくる、でもいい)キャラクター的にも見える。大事なお告げをしたり、象徴的なアイテムを残していったり、物語の進行に効率よく奉仕するのだ。

たとえば、ある夜に突然訪問してきてサミーに映画作家になることの宿命を告げる老人がいる。彼は亡くなった祖母の兄なのだが、なんとも唐突に現れ物語のテーマとさえ言える預言を残して、あっさりと去っていく。あとは、高校で彼をいじめていたジョック(学校のスター的スポーツマン)。かれはサミーが撮る高校生活ドキュメンタリーの主人公になる。ただのイケイケに見えた彼は突然高度な洞察力を持ち、サミーの作品の恐ろしさを一瞬にして悟るのだ。

それに偉大な老監督もいる。偉大な老監督との出会いは有名な実話エピソードで会話も実際にあったものらしい。でも物語的にはファンタジーに出てくる老賢者そのものだ。そんなファンタジックな経験があるのがさすがとも言える。予告編でわざわざ「これはメタファーではない」なんて言っているのは、自分でも寓話的にうまく作りすぎられてる自覚があるんだろうか。

[c] Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.via Empire Theater

サミーは初めから映像センスがある。最初、幼児のサミーが映画の影響で鉄道模型のクラッシュシーンを撮る時、どう見てもプロのライティングでドラマチックに撮られているのは笑ったけれど、その後もアイディアは次々にあふれ出る。高校時代の映像は今も残っていて、初めからスペクタクルや映像のイリュージョンに関心があるのがよくわかる。

そんな彼が映画の恐ろしさを知るエピソード。1つは「撮る」ということの暴力性、対象物の何かを奪い取って記録の中に封じ込めてしまう性質が描かれる。盗撮ってそういうところがあるでしょう。撮られたほうは奪われた気持ちになるし、撮る方は何かを我が物にする快感でやっていると思う。その一方で被写体に惹きつけられてしまう自分もいる。

もう1つは「編集」によって自分がちょっとした世界の支配者になれる怖さだ。撮られた人物は編集者がカットを選び、順序を変えてつなぐことでその世界の住人として閉じ込められてしまう。そして編集者は思うように観客の感情をあやつる力も持ってしまう。いじめっ子はそのことに気づくのだ。

それにしても宮崎駿のところでも書いたみたいに、スピルバーグもクリエイティビティを素直に伸ばしていける恵まれた環境にいたんだとつくづく思う。カメラを貰えるのも撮影仲間がいるのもそうだし、特に描かれてはいなくても、アーティスティックな母親やテック系エンジニアの父親から与えられたいろんな文化資本もあるだろう。

語り口は、全体をとおしてカメラワークといい、シーンのつなぎといい、ため息が出るような気持ちよさで、小気味よいひねりやアイディアが贅沢に盛り込んである。サミーが撮影しているシーンではカメラを動かすサミーを動くカメラで追ったり(同じ被写体をサミーと別のアイディアで撮っているみたいでもあり)、なんとも憎い技の披露ぶりだ。